本棚を作ってみた

| 作成日 | : | 2015/08/13 |

|---|---|---|

| 最終更新日 | : | 2020/07/05 |

本棚を作ってみた

| 作成日 | : | 2015/08/13 |

|---|---|---|

| 最終更新日 | : | 2020/07/05 |

概要

Langurの部屋は特殊な形状をしており、元々は物置として使われていました。 この部屋には特殊な形になっている箇所があり、そこに様々なものが押し込まれて います。そこを蓋する意味でも本棚として利用できないか検討しました。

調査

世の中には、本棚を自作する先人がおられます。

先人達の情報を参考に設計します。

設計

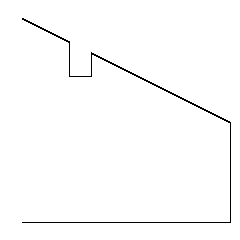

Langurの部屋には図1.のような断面形状の空間があります。 上部の凸部分から床までの高さが1060mm、奥行きが一番深いところで1000mm程度あります。

図1. 部屋形状

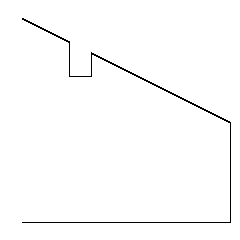

荷物を整理し、図2.の赤部分に本棚を収納できるようにします。

図2. 部屋形状と本棚

本棚を作る上で考慮した点は以下です。

- 幅 ... もとからあった荷物の関係上、1800mm程度が上限

- 高さ ... 1070mmが上限、1060mmになるようにする

- 奥行き... A4ファイルを収納したい(320mm x 240mm)程度

板厚は18mmのベニヤ合版を使用することにし、サブロク板から切り出すことにします。 木取りの関係上、A4ファイルを格納できる段を2つ備えた3段の本棚(Type-A)を2台、 余った材料でA5版の書籍を格納できる本棚(Type-B)を1台作成します。 1台あたりの幅は600mmとします。

余った材料で作る本棚は1枚だけ長手方向から切り出せない段が出てきます。 この段を最上段か最下段に配置するようにし、負荷がかかりにくくするようにします。 今回は、袴をつけないので最下段に配置することにしました。

また、塗装は施しません。

作成

Langurの父は木材加工の専門家なので指導してもらいました。 父の作業場と工具を借りて作業しました。

差金を使うのは中学校の技術の授業以来です。 差金と鉛筆で墨付けを行い、材料を丸鋸で切り出します。

父からボンドを塗らなくても、このくらいなら大丈夫と言われたため、 ボンドを塗らずに本棚を作りました。これによって後で救われます。

図3. 作成風景

トラブルその1

不注意から部品を切り出す作業中に丸鋸の部品を割ってしまいました。 修理に出すため別の日に改めて作業することになりました。

トラブルその2

墨付けを間違え、8mm小さく切ってしまった部材が出ました。 また、丸鋸の部品が割れていることに気づかず切り出したため、直線が出ていない 部材が出ていたため、棚の幅を10mm詰めることにしました。

トラブルその3

測量ミスで、部屋の凸部分の高さが1060mmだったことが判明しました。 梁が経年で撓んでいたため、ギリギリ入りません。 本棚を分解し、10mm詰めました。

結果

最終的には以下の寸法になりました。

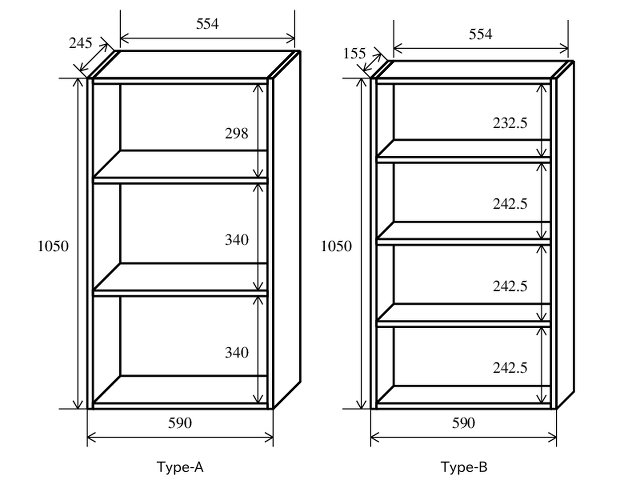

- Type-A

- 外形 590mm x 1050mm x 245mm

- 高さ 298mm, 340mm, 340mm

- Type-B

- 外形 590mm x 1050mm x 155mm

- 高さ 232.5mm, 242.5mm, 242.5mm, 242.5mm

キャビネット図を以下に示します。

図4. キャビネット図

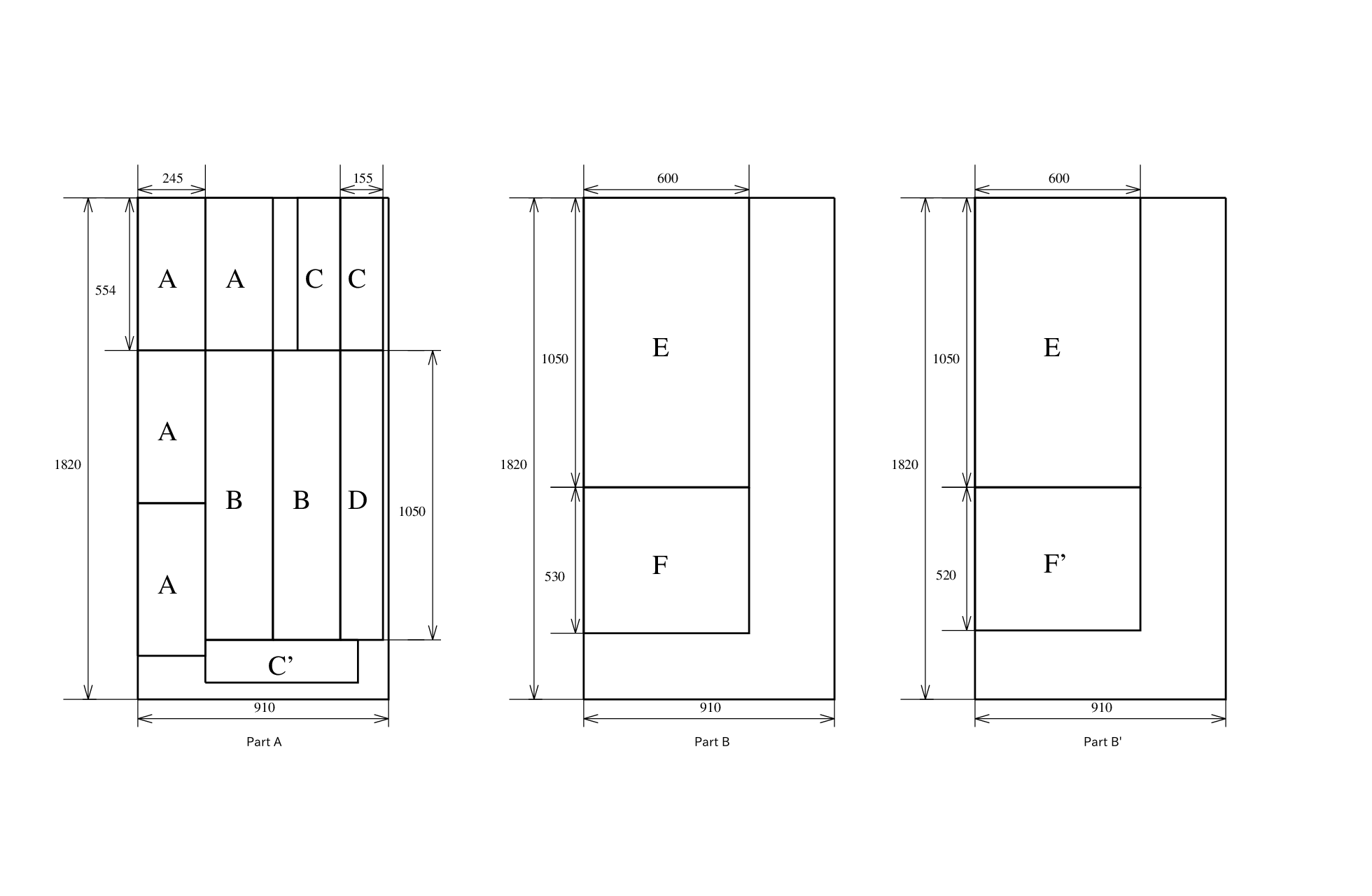

木取り図は以下です。 画像を拡大するにはこちらをクリックしてください。

図5. 木取り図

Part Aは18mmのベニヤ合版で2セット必要です。 Part BとPart B'はベニヤ合版の薄板でそれぞれ1セット必要です。 FとF'の長手方向からの切り出しを525mmにすることでPart BとPart B'を共通化しても良いかと思います。

それぞれの必要な部品は以下の通りです。

- Type-A

- A x 4

- B x 2

- E x 1

- Type-B

- C x 4

- C' x 1

- D x 2

- F x 1

- F' x 1

導入

紆余曲折を経ましたが無事完成しました。 本棚を自作する先人達と父に感謝します。

図6. 完成

自分で設計した、自分のための本棚なので愛着がわきます。 部屋の片付けを頑張ります。